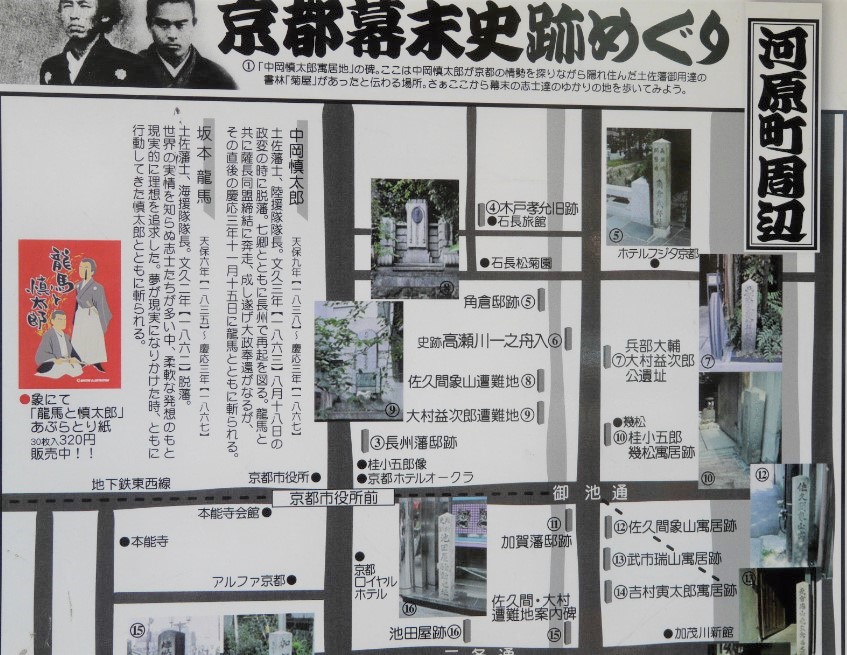

京都 幕末歴史散策

幕末歴史の舞台となった京都。太平洋戦争中爆撃を受けず歴史遺産がそのまま多く残る京都には、1200年にわたる都の歴史が生きている。文久2年1862年の明治維新から約150年たった今、まだ歴史浅い幕末ゆかりの地を画像中心に散策します。

幕末歴史舞台ゆかりの地

新撰組ゆかりの地

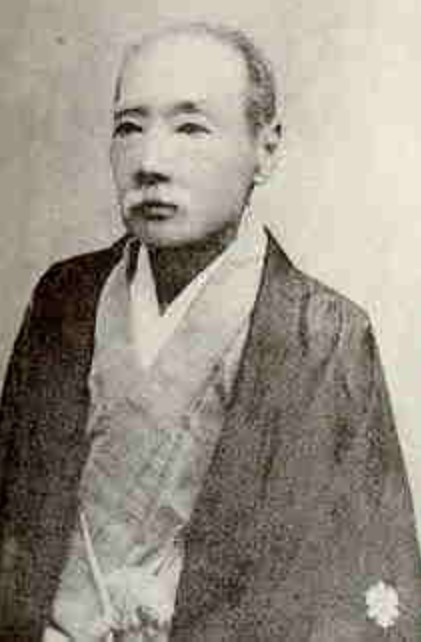

新撰組幹部

|

局長・近藤 勇 副長・土方歳三 |

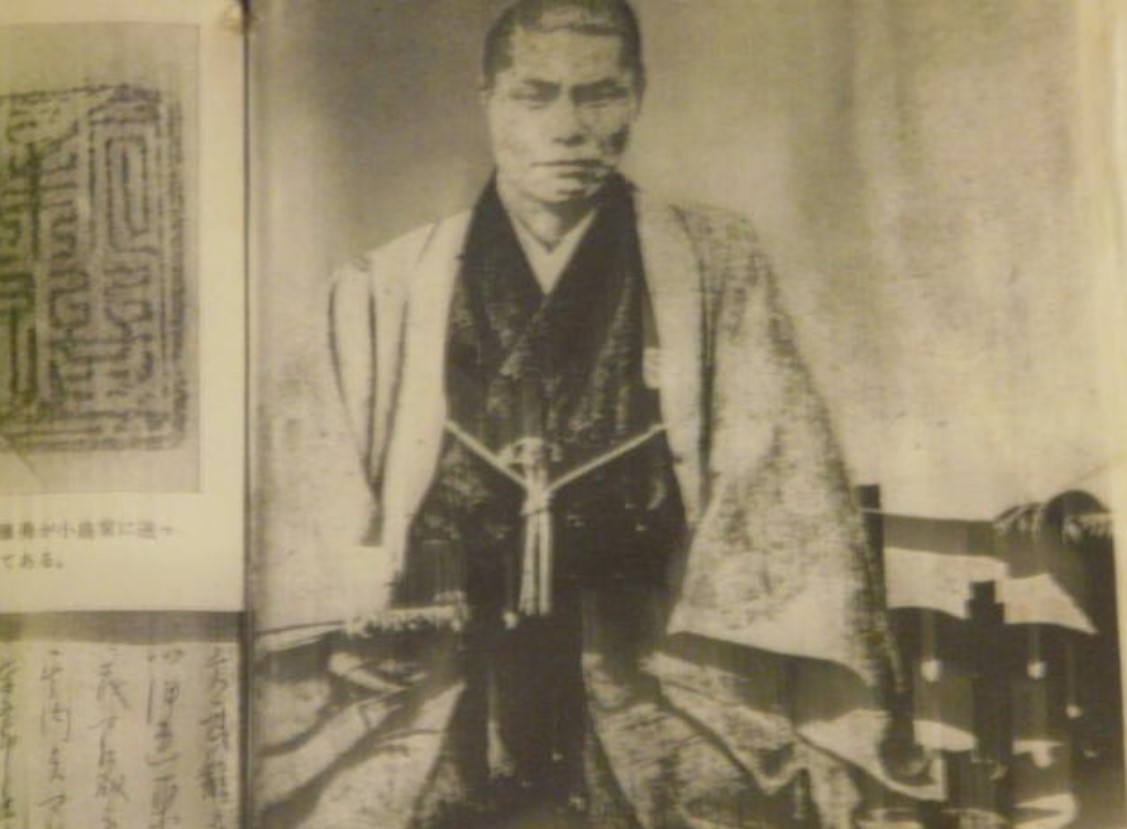

沖田 総司

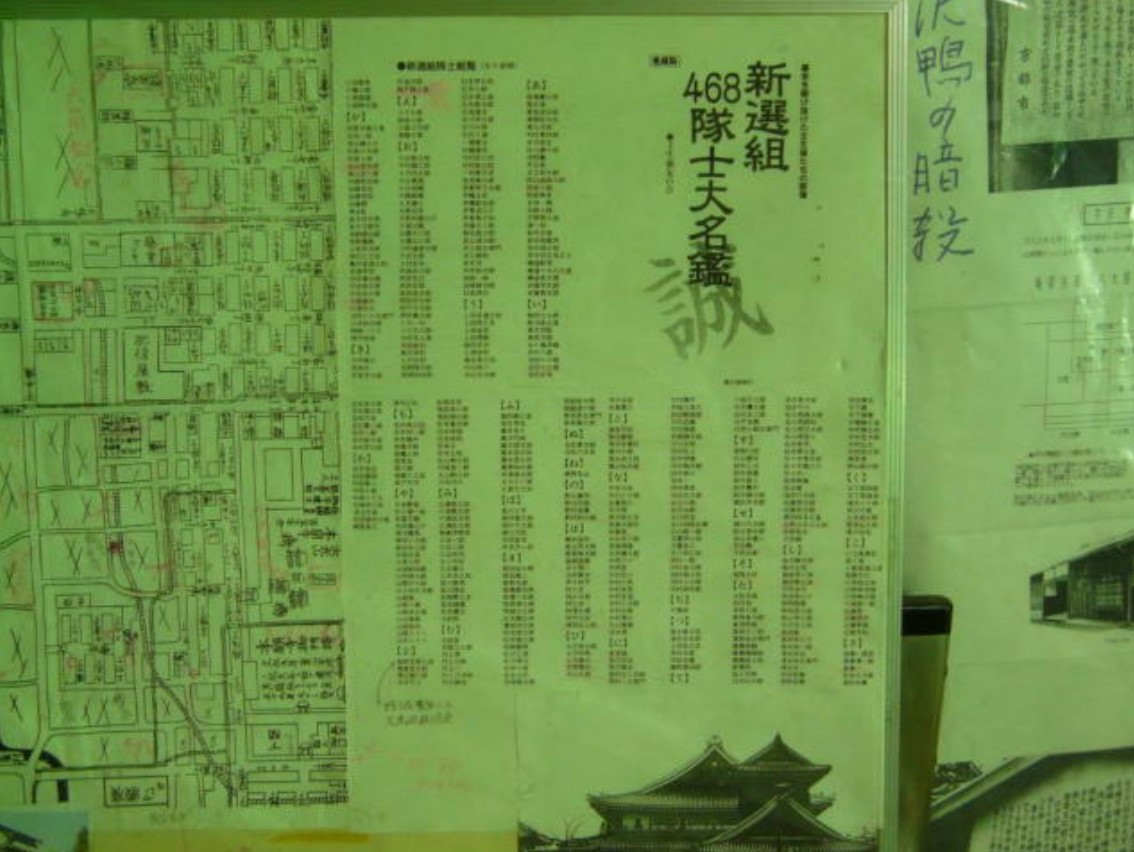

新撰組隊士

| その総数は486名。一番から十番組まで編成された。 |

各組の隊長

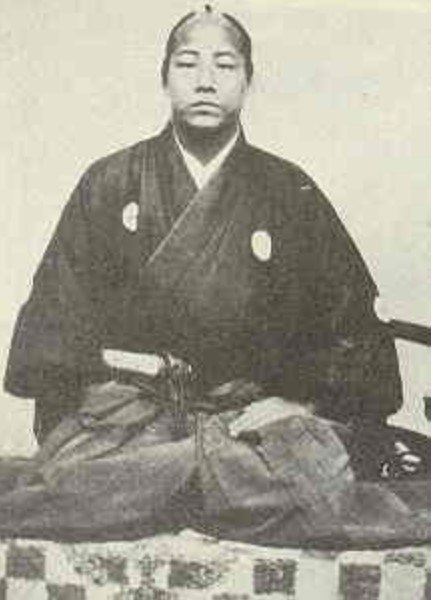

一番組 沖田 総司

| 近藤勇・土方歳三とともに「天然理心流」の使い手で撃剣師範。副長助勤から一番組隊長として活躍するも、若くして肺炎で病死する。愛刀「菊一文字則宗」を持ち、三段突きを得意とする剣客。写真の出所ははっきりしないものの、沖田総司の姉「ミツ」の実在写真と非常に似ている。光縁寺にある墓の隣には「沖田総司縁者の墓」があり、想像をかき立てる。慶応四年(1868)、東京千駄ヶ谷の植木屋・平五郎宅の離れで死去、享年24歳。

沖田総司の得意剣法・三段突きは別名「死に技」で頭・喉・みぞおちを瞬時に突く早技。新撰組内では剣を寝せて突く「平突き」が一般的だった。 |

二番組 永倉 新八

| 松前藩士、神道無念流の剣客で三頭体制での副長助勤を務める。明治維新後も生存した。池田屋事変時は近藤隊で、近藤勇・藤堂平助・沖田総司とともに4名で最初に切り込みに入った。 |

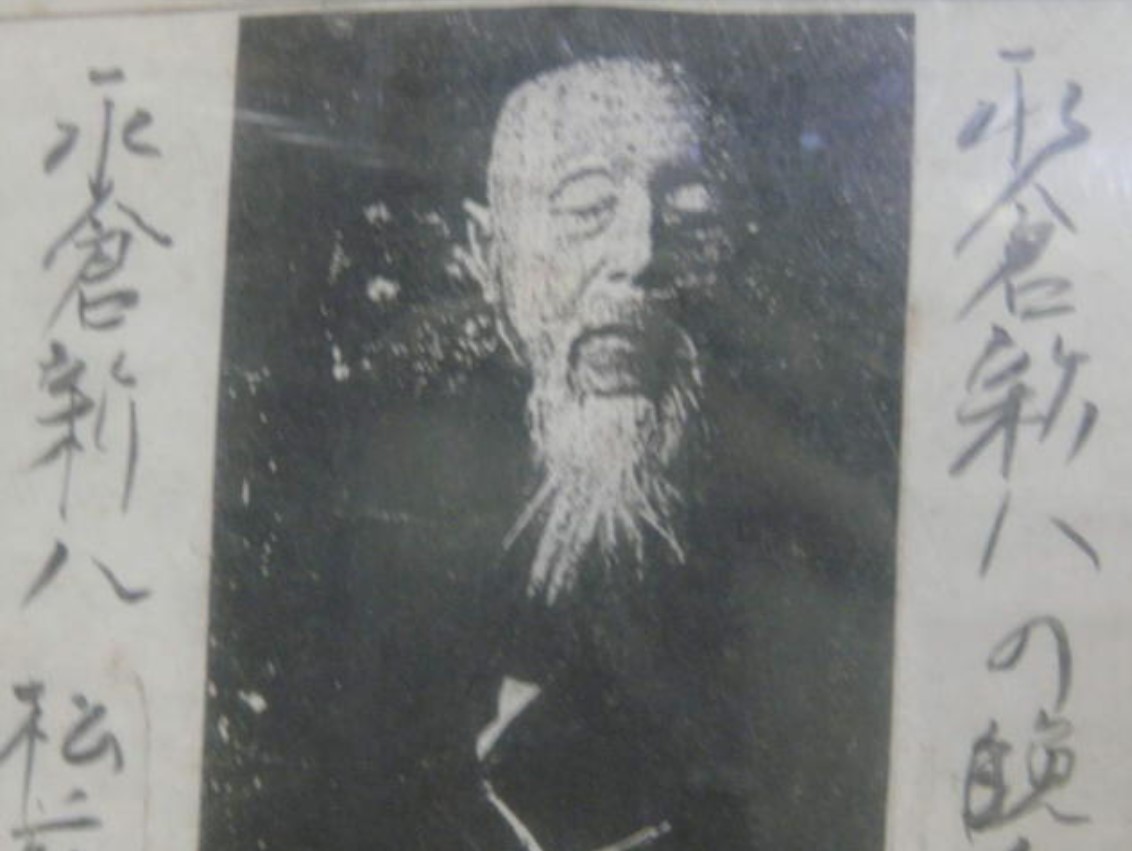

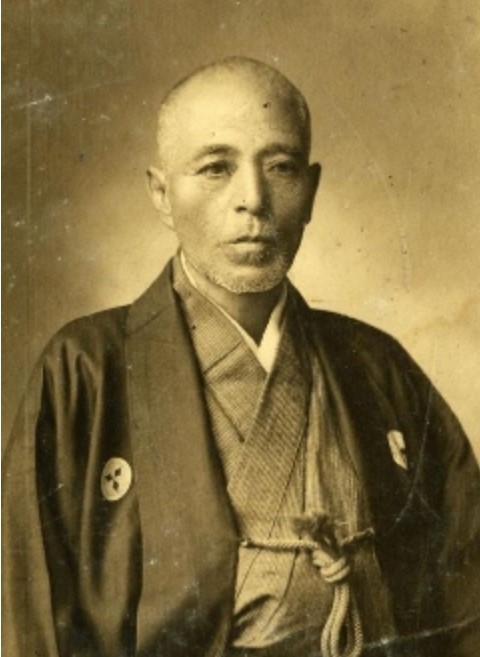

三番組 斉藤 一

| 新撰組一の剣客。愛刀「鬼神丸国重」を持ち恐れられた。戊辰戦争時、近藤勇負傷後は新撰組隊長「山口次郎」として会津戦争を戦う。戦後名前を「藤田五郎」として明治新政府の警察官となる。又西南戦争時は九州へ出張、新政府軍の一員として立場逆転して薩摩軍と戦う。会津藩主松平容保より懇意とされ、生涯を会津とともにする。藤田家菩提寺は会津若松市の地にある。

会津藩は維新後、青森下北半島・斗南へ一時移動させられたが、斎藤も同行した。 |

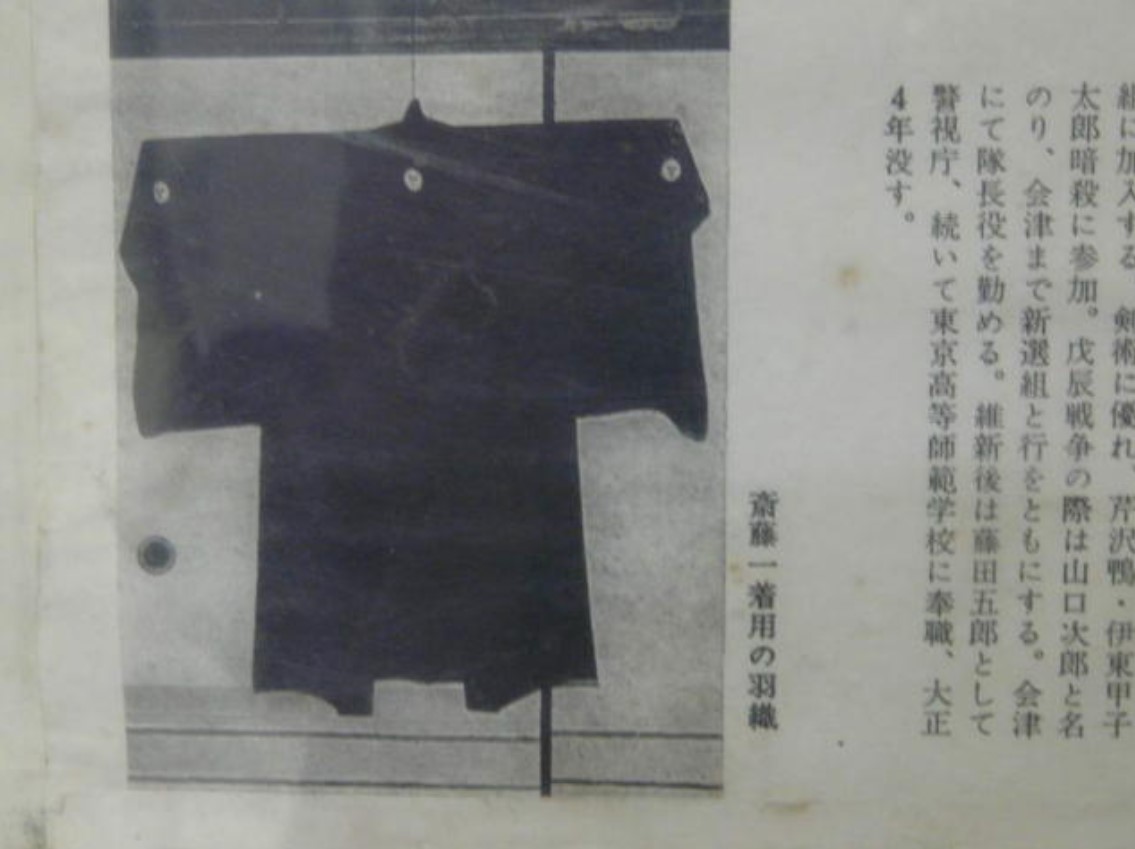

肖像画 愛用の羽織

西南戦争当時 晩年の斎藤一(藤田五郎)

四番組 松原 忠司

五番組 武田 観柳斎

六番組 井上 源三郎

七番組 谷 万十朗

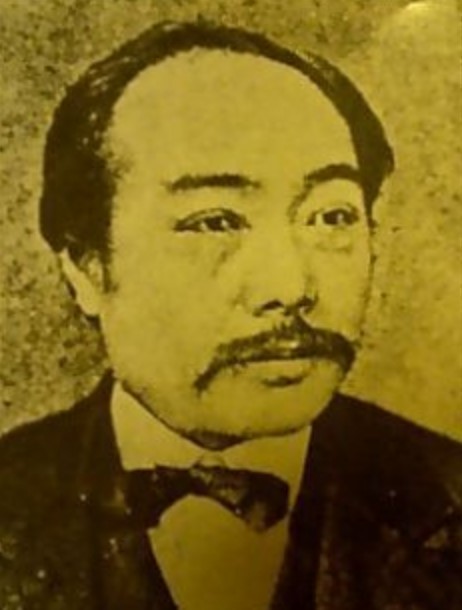

八番組 藤堂 平助

| 武蔵国江戸出身。池田屋事変時、最初に切り込んだ。後に伊東甲子太郎とともに「御陵衛士」を結成し新撰組を離脱。油小路の変にて粛清される。 |

九番組 鈴木 三樹三郎

| 兄は伊東甲子太郎(いとうかしたろう)。御陵衛士粛清で兄を殺され(油小路の変)、新撰組への復讐に遁走する。維新後、警察官となり鶴岡警察署長として勤務。 |

十番組 原田 佐之助

| 種田流槍術免許皆伝・槍の使い手。伊予松山藩出身。 |

山南 敬助

| 副長・総長を務めた幹部。陸奥国仙台藩出身。心優しく温厚な性格で壬生界隈で評判が良かった。屯所移転に関し近藤・土方と対立、脱走した。その後、前川邸内にて切腹。 |

近藤四天王

|

新撰組の前身・江戸試衛館道場以来の生え抜き隊士で、剣術に優れ近藤勇の信頼厚い四人。 |

維新後も生存した隊士達

| 永倉新八、斉藤 一、鈴木三樹三郎、島田 魁 |

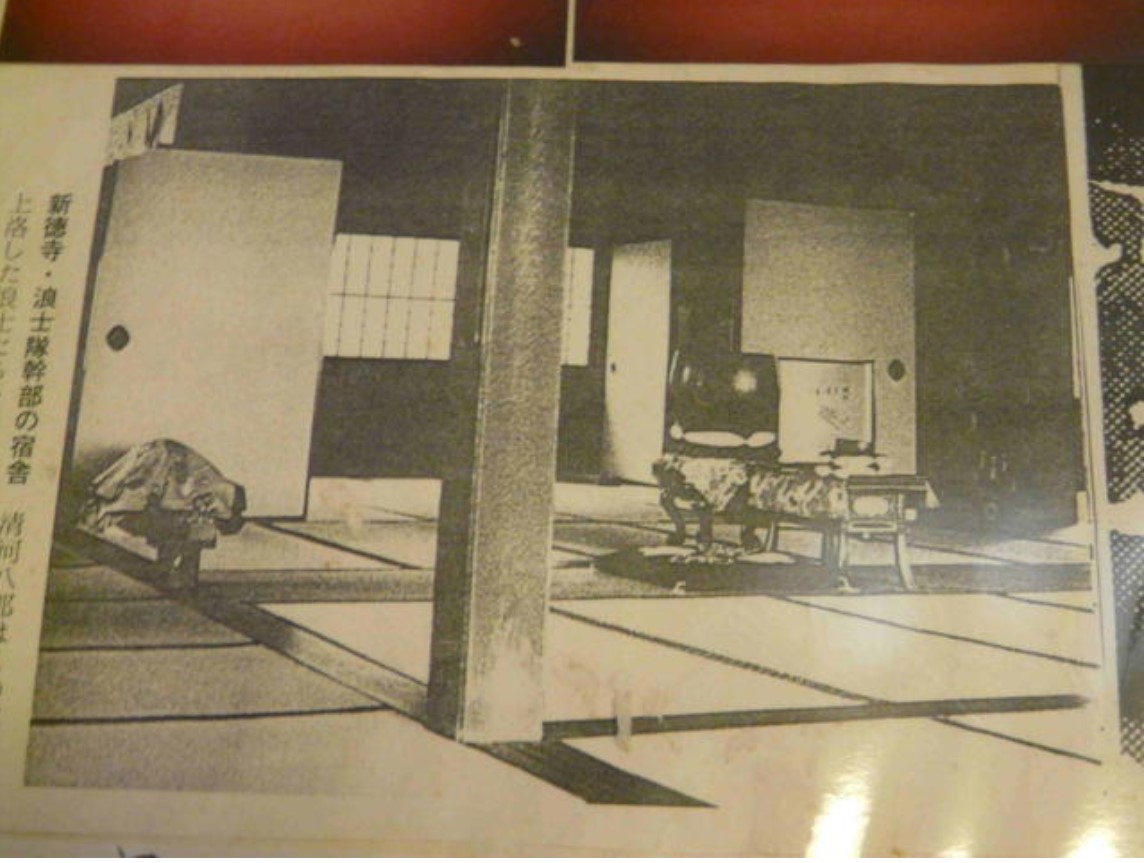

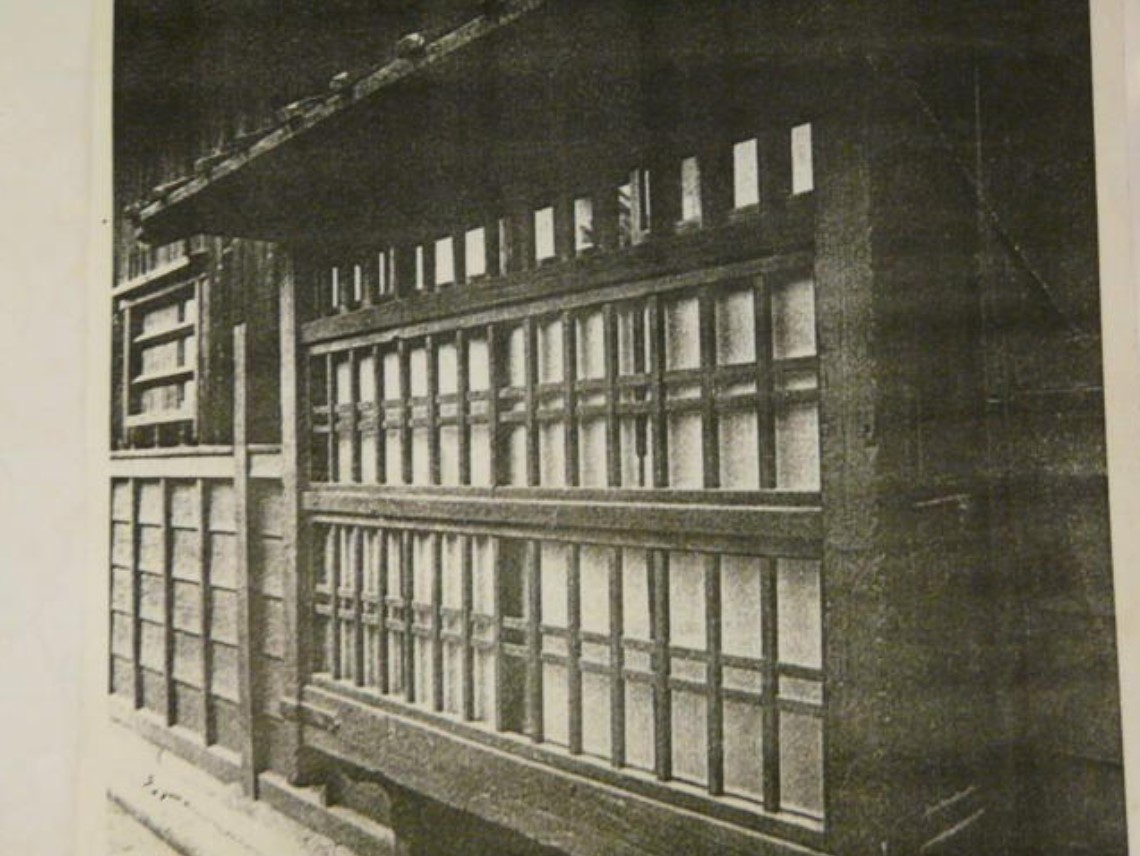

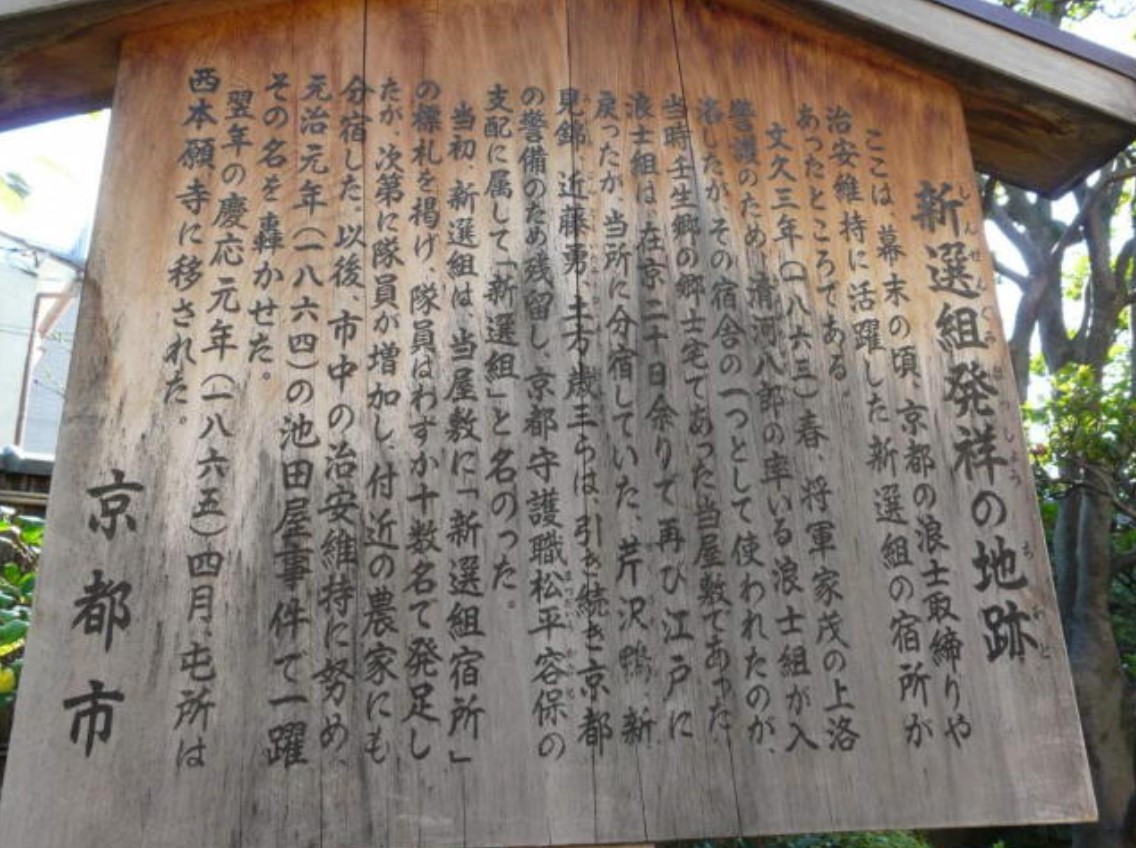

新徳善寺

| 新撰組の前身は江戸・試衛館道場の浪士隊である。幕府の将軍上洛の護衛隊募集に「清川八郎」を筆頭とした浪士隊が組織され、その中に参加した。そして京都に入り、最初の宿舎となったのがこの「新徳善寺」場所は壬生寺の向かいにある。 |

現在の新徳善寺新徳善寺内部(古写真)

壬生の前川邸 中京区壬生賀陽御所町49

新撰組の最初の屯所となった。

前川邸遠景・入口前川邸内部は非公開

前川邸の古写真

旧前川邸・公式サイトはこちらを参照下さい。

壬生の八木邸 中京区壬生椰ノ宮町24

| 前川邸の向かいにあり、ここも最初の屯所となった。局長芹沢鴨はここで暗殺された。 |

八木邸入口八木邸の歴史

芹沢 鴨

八木邸・公式サイトはこちらを参照下さい。

会津本陣跡 左京区黒谷

|

会津藩の京都での本陣、「くろ谷」さんと呼ばれた金戒光明寺(こんかいこうみょうじ) |

金戒光明寺山門の「京都守護職本陣」

松平容保(かたもり)

壬生寺中京区坊城通仏光寺上ル壬生梛ノ宮町31

| 八木邸・前川邸の横にあり新撰組の軍事訓練に使われた。 |

壬生寺.png)

寺内の近藤勇の胸像

京都所司代 中京区丸太町猪熊通下ル

|

所司代は京都見回り組と同じ京都守護職の下部組織。新撰組との関係も深く協力して京都治安の役目を担った。当時の所司代は松平定敬(さだあき)。定敬は守護職・松平容保(かたもり)の実弟で三重桑名藩主。桑名藩は戊辰戦争時、幕府軍の主力として戦った。 |

京都所司代跡遠景京都所司代跡の碑

松平定敬

池田屋事変 古高俊太郎邸跡 下京区西木屋町四条上ル

| 近江国出身の尊王攘夷派志士。桝屋喜右衛門と名乗り古道具・薪炭商を営み長州の間者として志士の援助をした。かねてからの新撰組の探索に捕縛された古高は、新撰組の拷問により尊攘派の京都襲撃計画を漏らす。これが池田屋事変の発端となった。現在は改修され料亭「しる幸」として営業されている。 |

古高俊太郎

古高邸跡(現・しる幸)しる幸店内に残る古高邸の一部

池田屋事変 祇園会所跡

| 八坂神社前のコンビニ(現在はドラッグストアー)が祗園会所跡。新撰組が池田屋襲撃前に待機していた場所。会津・見廻組の援軍を待っていたが、遅れたため近藤隊(10名 木屋町沿いを探索)と土方隊(24名祗園町沿いから木屋町を探索)に分かれ探索に出発した。(この時点では集会場所が池田屋とは判明していなかった) |

池田屋事変 池田屋跡 中京区三条通河原町東入

| 三条小橋横の池田屋跡。無名の新撰組を一躍有名にした事件。長州藩・土佐藩・肥後藩等の尊王攘夷派志士の集会を襲われた。この襲撃に痛手を受けた長州藩は禁門の変へと尊攘運動を過激化する。最初近藤隊10名に発見され襲撃されたが、少人数で新撰組は劣勢だった。その後土方隊24名が合流し、形勢逆転した。 |

三条小橋(古写真) 池田屋入口

池田屋内部(古写真)

現在の池田屋付近 所在地を示す路標

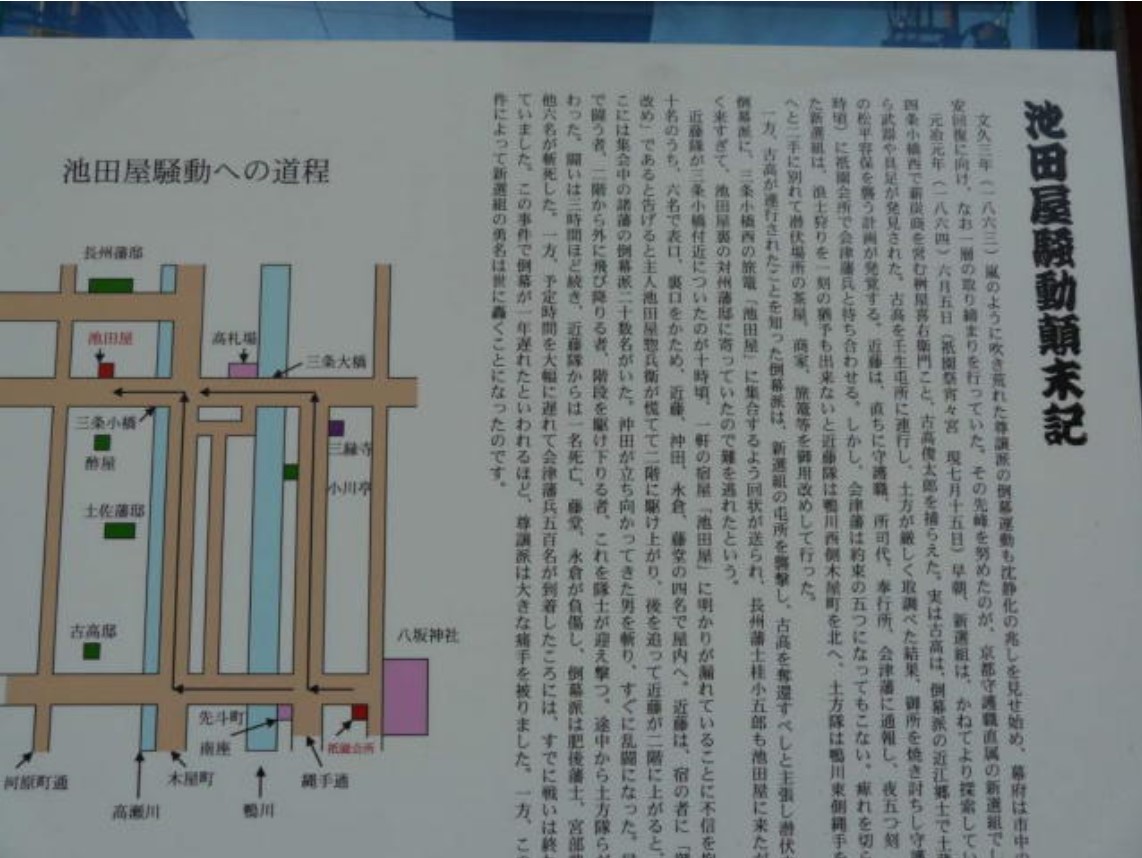

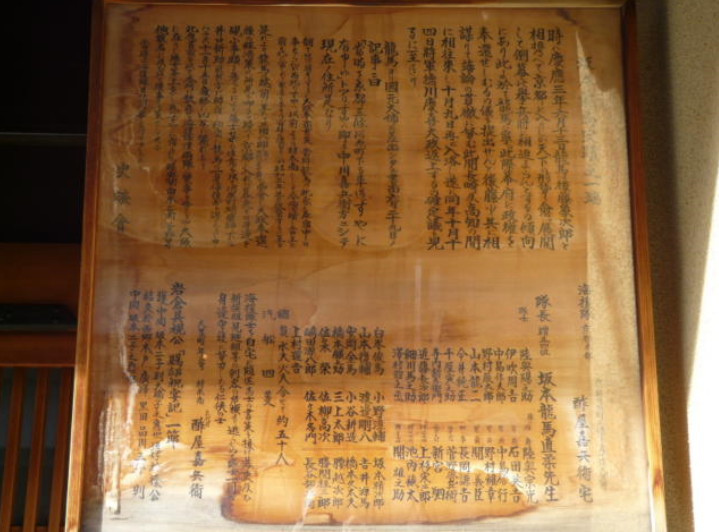

池田屋内部見取り図 池田屋事変顛末記

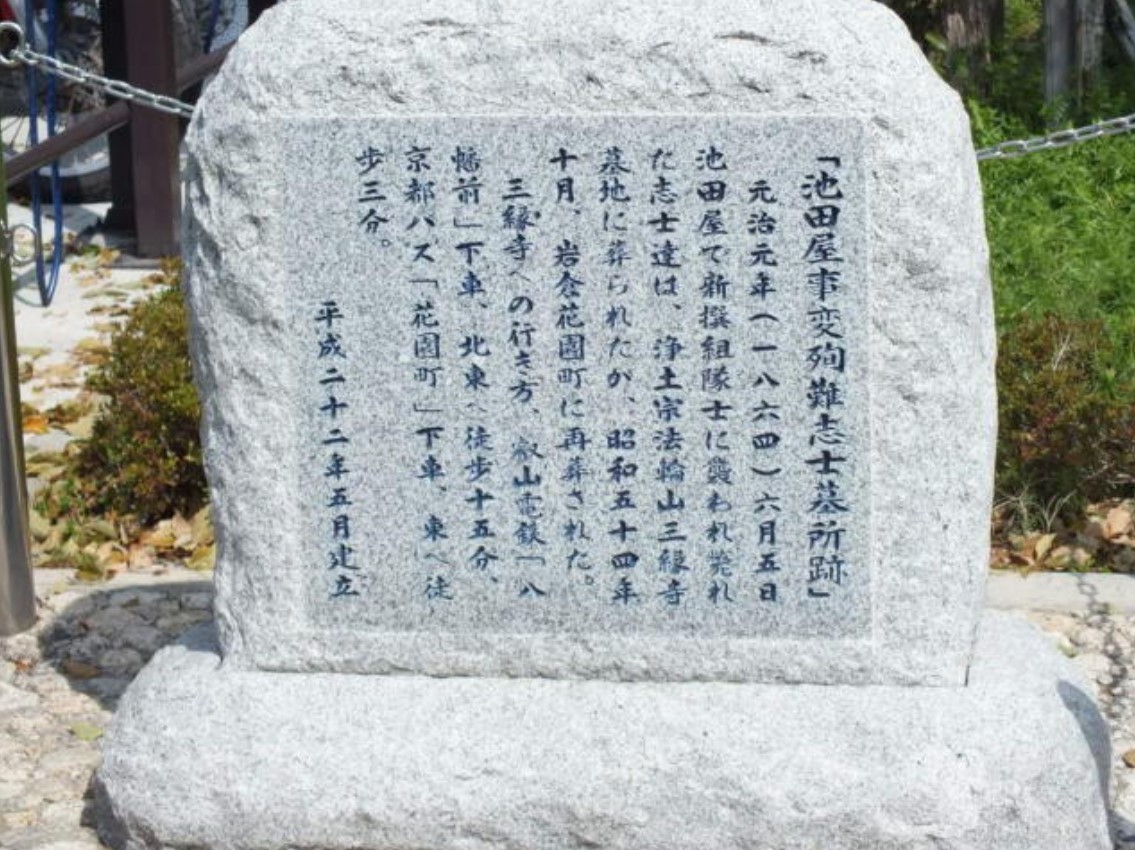

池田屋事変・殉難志士墓所跡

| 京阪三条駅・バスセンター横。墓所のあった三縁寺(現在は岩倉へ移設されている)の跡地に碑がある。殉難者はここへ長州藩ゆかりの「小川邸」の「てい女」により葬られた。 |

二番目の屯所跡・西本願寺「太鼓楼」

| 隊士が増え、手狭となった壬生からこの西本願寺へ移った。太鼓楼内部には当時の隊士達の落書きが残っている。 |

西本願寺西本願寺・太鼓楼

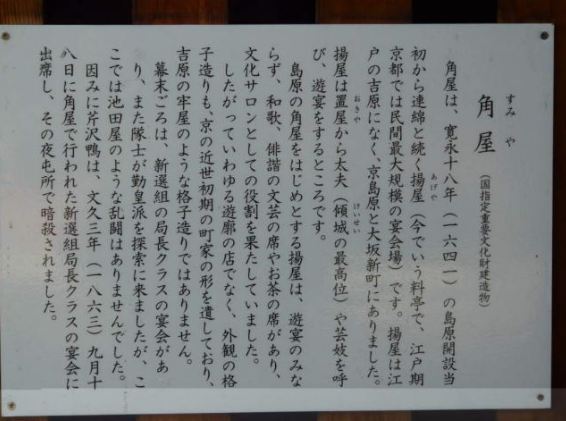

島原

| 新選組がよく利用した京都を代表する元遊郭で、建物がそのまま残っていて入場できる。壬生に近い処にあります。輪違屋(わちがいや)は置屋兼お茶屋さんで角屋(すみや)は揚屋(料亭・宴会場)さん。 |

島原大門島原・輪違屋

角屋

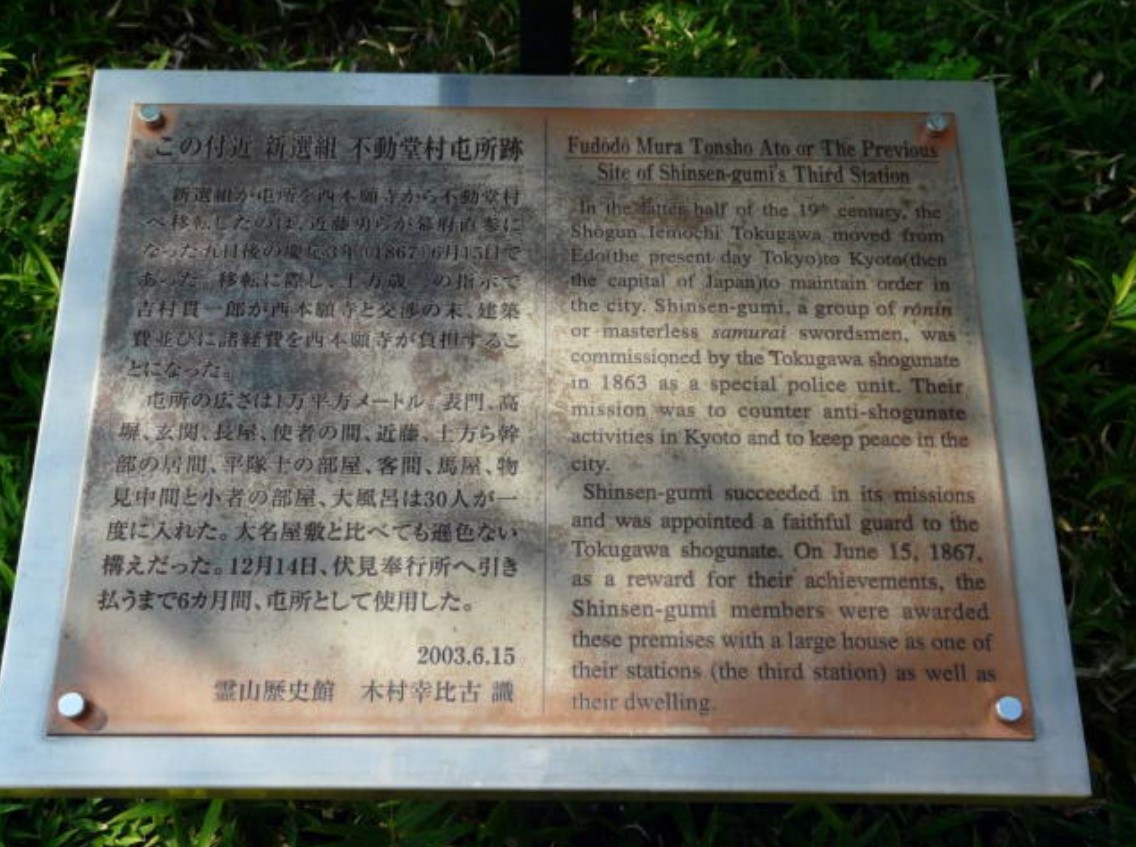

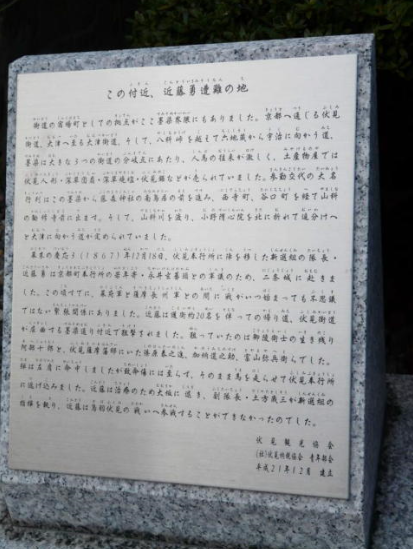

三番目の屯所跡(不動堂村)下京区東堀川通り塩小路下ル松明町

| 京都駅そば堀川通り七条「リ-ガロイヤルホテル」の地。ここにはかって新撰組の三番目の屯所があった。すぐ近くに油小路の変の現場がある。この後、鳥羽伏見の戦い時に屯所を「伏見奉行所」へ移す。その後、新撰組は戊辰戦争を江戸・会津・函館へと転戦する |

リーガロイヤルHホテル入口前の新撰組の碑

不動堂村屯所跡の碑近藤勇の碑

東山・月真院 東山区高台寺下河原町528

| 伊東甲子太郎(かしたろう)率いる高台寺党「御陵衛士」が、新撰組からはなれ屯所を構えたところ。高台寺下・ねねの道沿いにある。 |

伊東甲子太郎

| 東山区ねねの道、高台寺下に碑がある。 |

月 真 院 月真院・御陵衛士屯所跡

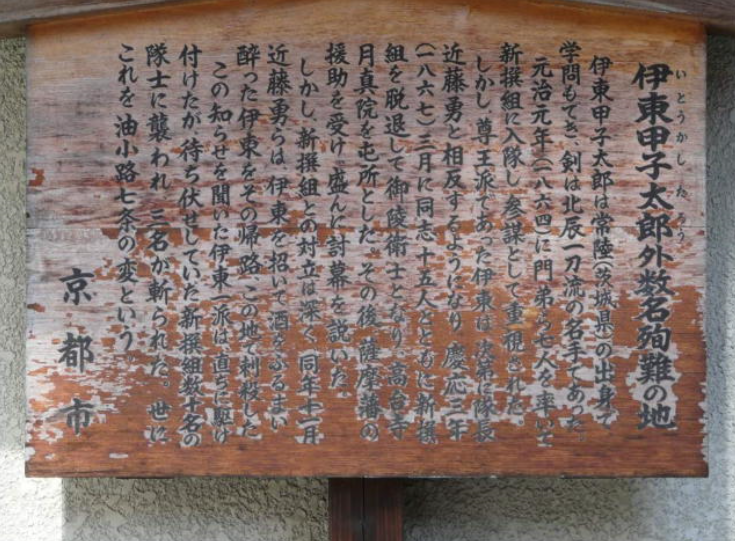

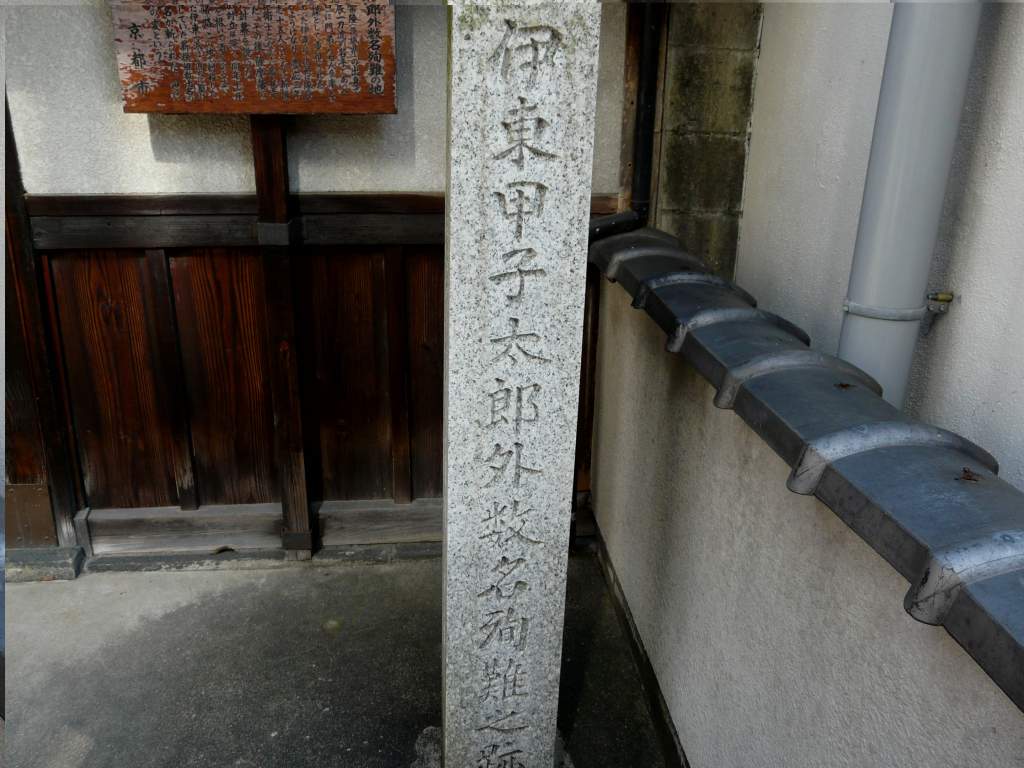

油小路七条 下京区五条通坊城下ル

|

油小路の変 |

油小路の変現場

伊東甲子太郎殉難の碑

天満屋跡 下京区仏具屋町

|

天満屋事件 |

天満屋跡

天満屋事件の碑

清和荘 伏見区深草越後屋敷8番地

|

近藤勇 襲撃地跡 |

近藤勇遭難の地、現在の伏見・清和荘

近藤勇・遭難の碑

光縁寺 下京区綾小路大宮西入四条大宮町37

|

沖田総司の墓がある光縁寺、前川邸の通り沿いで近くにある |

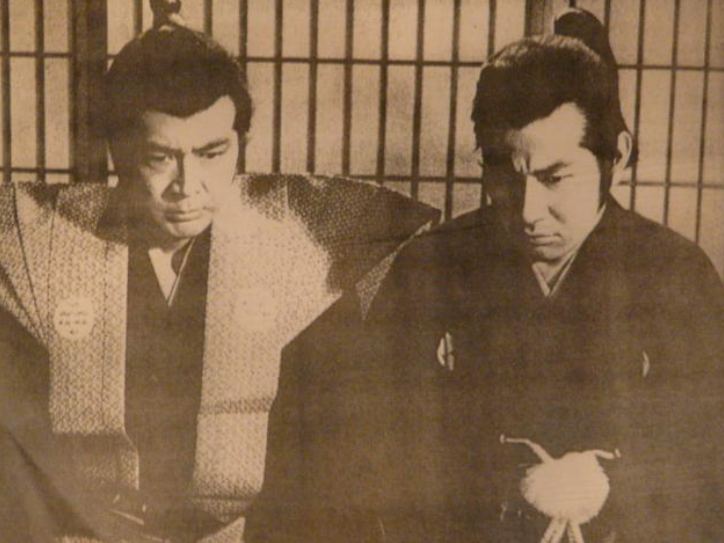

司馬遼太郎原作「新撰組血風録」はTVで大ヒットした。

坂本龍馬ゆかりの地

伏見・寺田屋

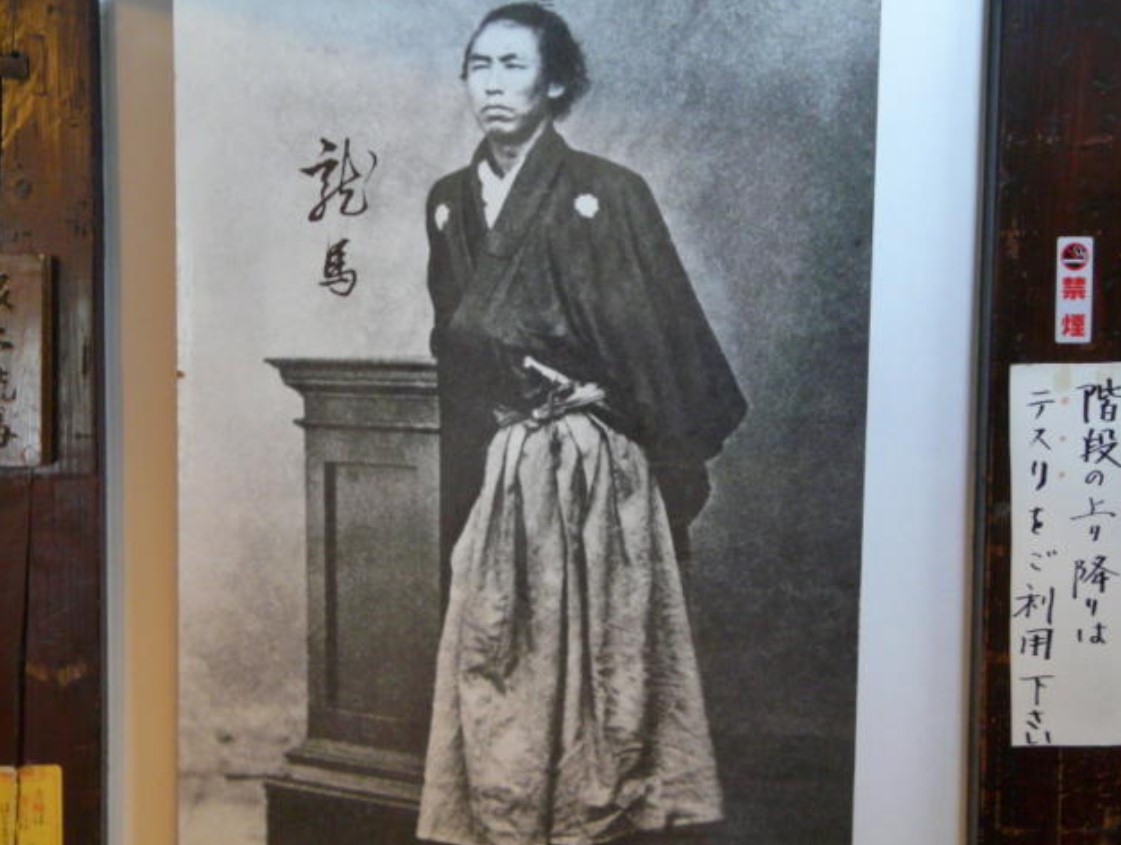

伏見寺田屋にある龍馬の写真

|

天保6年(1835年)11月 高知城下で誕生 |

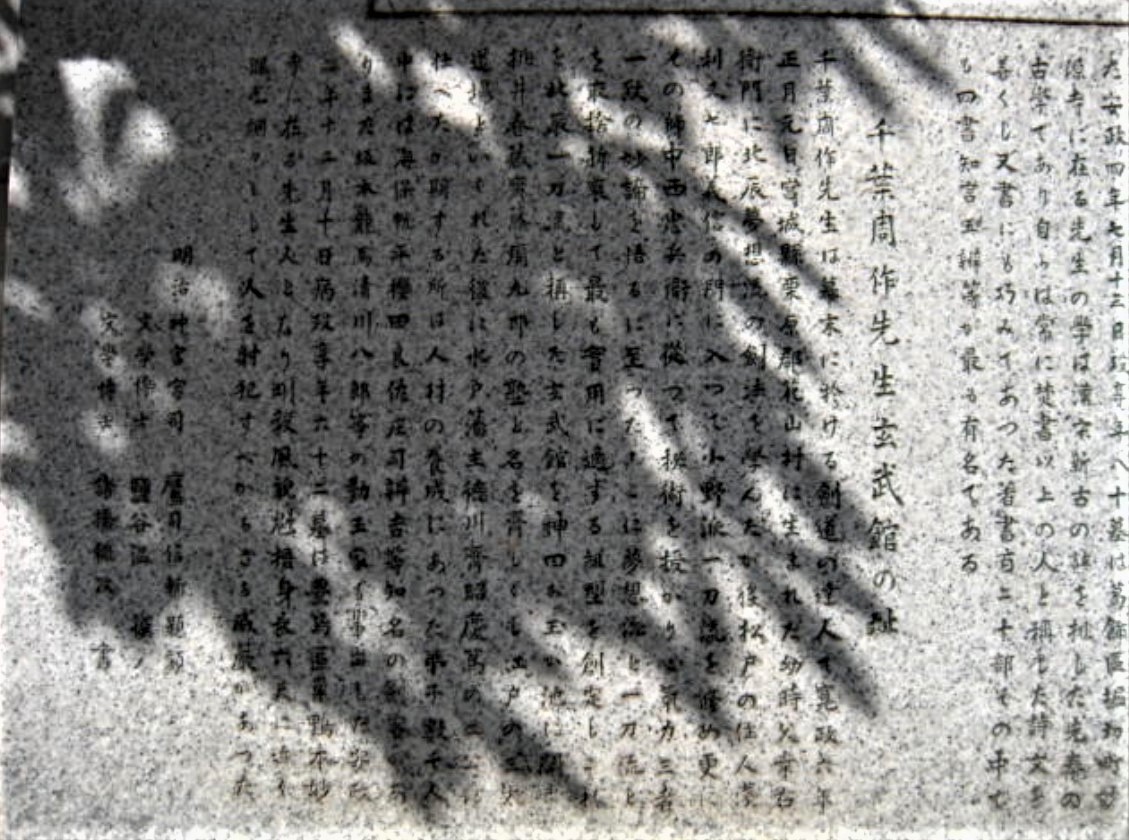

江戸千葉道場玄武館跡 東京都千代田区神田東松下町(旧千桜小)

| 当時江戸三大道場の一つで千葉周作の「北辰一刀流」道場。玄武館は弟の千葉定吉の道場であった。 |

|

嘉永6年(1853年)6月18歳ペルー率いる黒船艦隊が浦賀入港 |

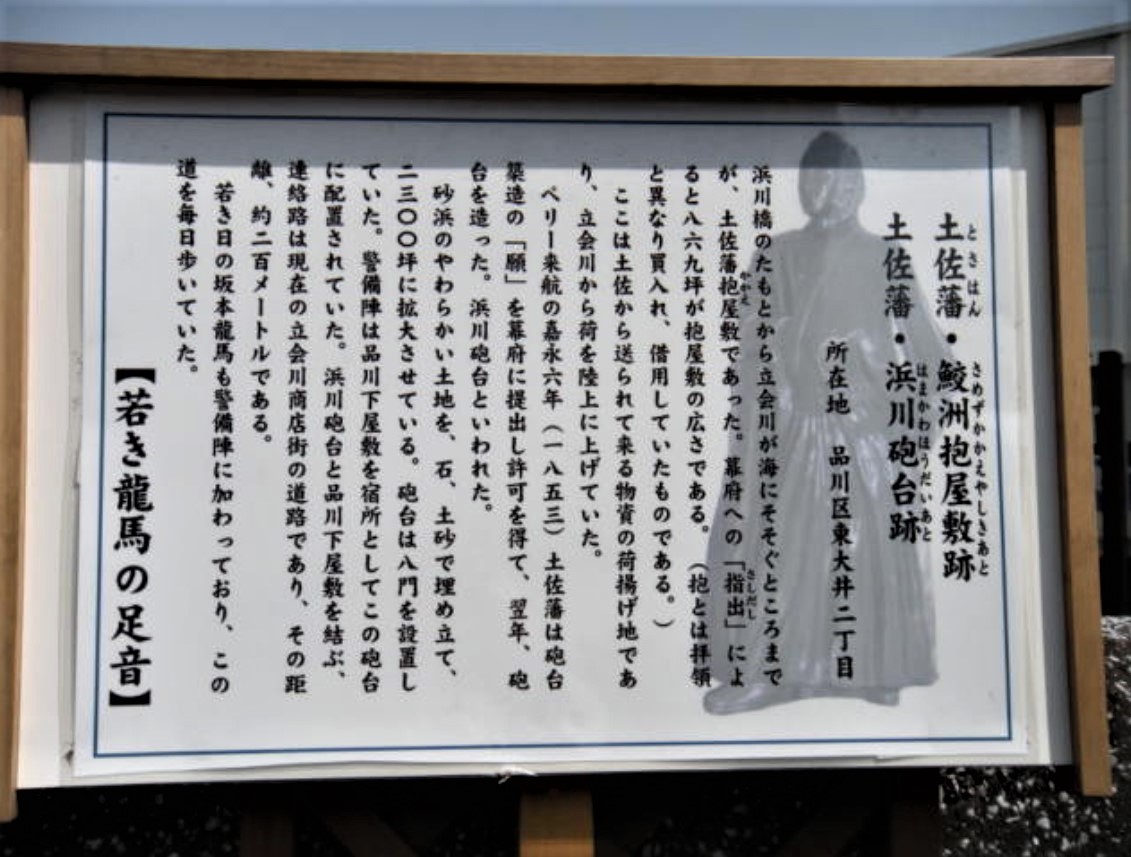

浜川砲台跡 東京都品川区東大井2丁目東

| 京浜急行「立会川駅」近くは、かって土佐藩の鮫洲抱屋敷があった。若き龍馬も黒船来航に対する品川警護のため動員任務に就いていた。 |

|

嘉永7年(1854年)3月 19歳 日米和親条約締結 |

武市半平太(瑞山)邸跡 中京区木屋町通三条上ル上大阪町

| 土佐勤皇党党首として活躍。龍馬とは遠い親戚で幼なじみでもある。土佐藩参政・吉田東洋暗殺に関わり、後に藩主山内豊信(容堂)により切腹させられる。東洋暗殺には勤皇党・岡田以蔵が疑われた。武市瑞山は後の新国劇の代表作「月形半平太」のモデルとなった。 |

| 文久2年(1862年)3月 27歳 龍馬、沢村惣之丞とともに土佐を脱藩。 |

|

文久2年(1862年)4月 薩摩藩・寺田屋騒動 |

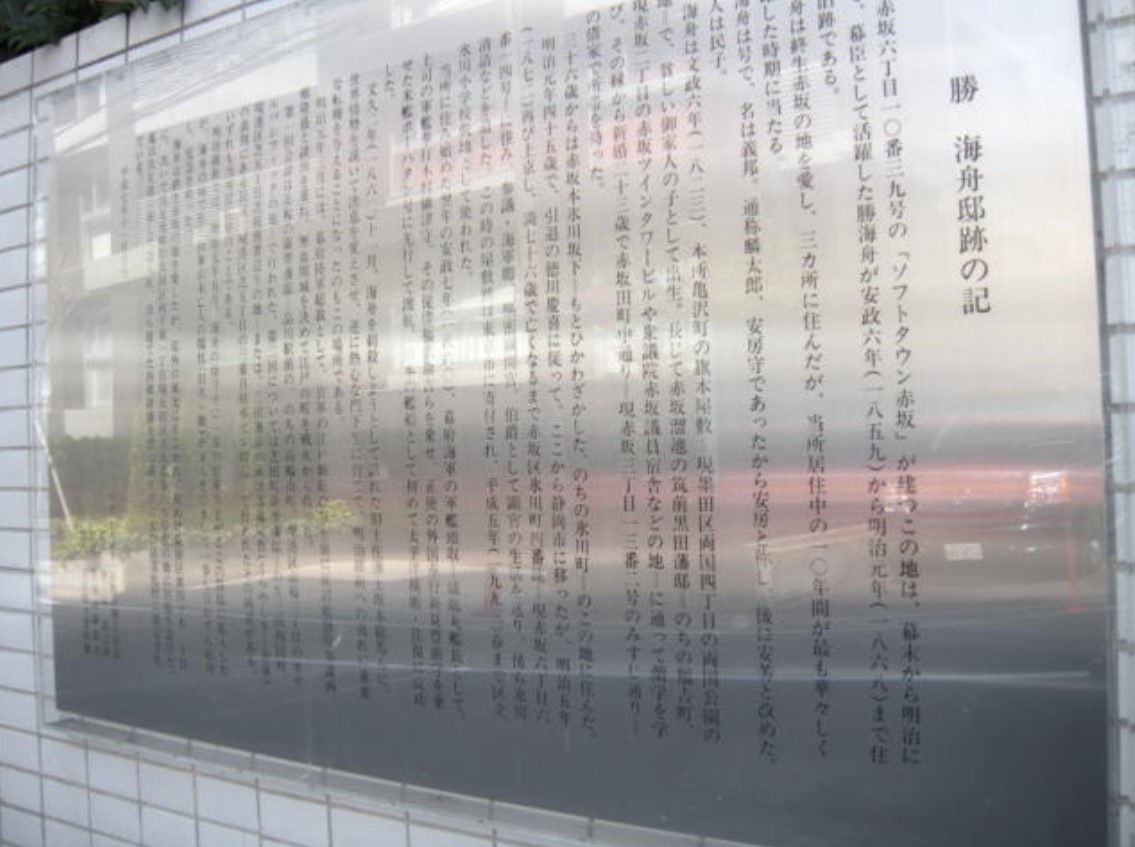

勝海舟邸跡 東京都港区赤坂6丁目10

| 龍馬は海舟暗殺を謀り訪れるが、逆に海舟に説得され熱心な門下生となる。 |

| 文久3年(1863年)28歳 龍馬、福井越前藩の前藩主・松平春獄に海軍塾・操練所設立の軍資金を申し入れ |

神戸海軍操練所跡 神戸市中央区京橋交差点横

| 幕府海軍奉行・勝海舟により設立された神戸「海軍塾」で塾頭を務めた龍馬は、その後操練所設立に向け海舟と奔走する。操練所は短い期間の運営であったが、その後その精神と人材は長崎「亀山社中」「海援隊」へと継がれていった。 |

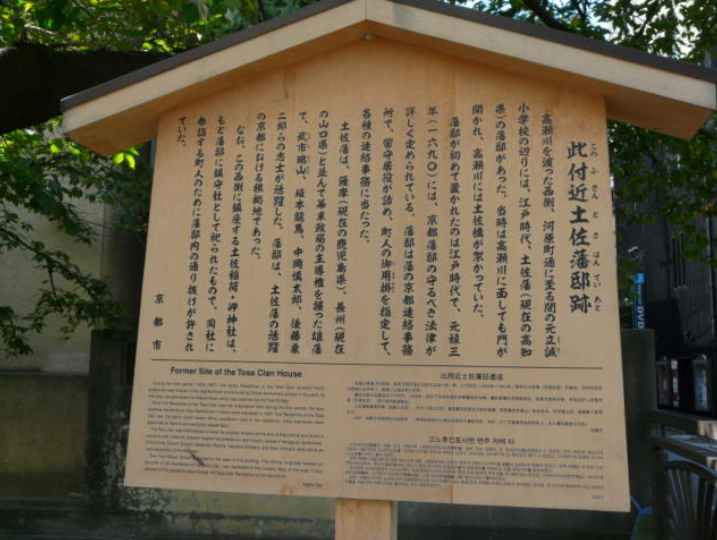

土佐藩邸跡 中京区木屋町通蛸薬師西南角

| 酢屋から歩いて5分くらいの木屋町・高瀬川沿いにあった。龍馬もたびたび立寄ったと思われる。高瀬川沿いには土佐藩ゆかりの地が多い。土佐勤王党・武市瑞山(半平太)、土佐天誅組・吉村寅太郎の寓居跡も近くにある。 |

明保野亭 東山区清水2丁目

| 産寧坂にある旧料理旅館で今は人気の京料理店。司馬遼太郎「竜馬がゆく」では龍馬の定宿で土佐藩家老息女・お田鶴との密会場所であった。 |

三年坂

明保野亭

中村楼 東山区祇園八坂神社鳥居内

| 龍馬もたびたび寄った八坂神社内の門前茶屋。この店の名物は田楽豆腐で龍馬の好物でもあった。 |

鳥彌三(とりやさ) 下京区西石垣通四条下ル斉藤町

| 木屋町通り団栗橋近くの鳥水炊きの店。龍馬は好物の鳥料理をここで食したという。築220年以上経つ建物。現在食事は予約制。 |

長崎・亀山社中 長崎市伊良林町亀山

|

ここで神戸海軍操練所の同士達と設立された日本最初の会社。その運営には薩摩藩と長崎の豪商・小曾根家の援助があった。(写真提供:長崎 林氏) ここは山(風頭山)の中腹に有り、向かいの山麓にあった「長崎奉行所」を見渡せる位置にある。 |

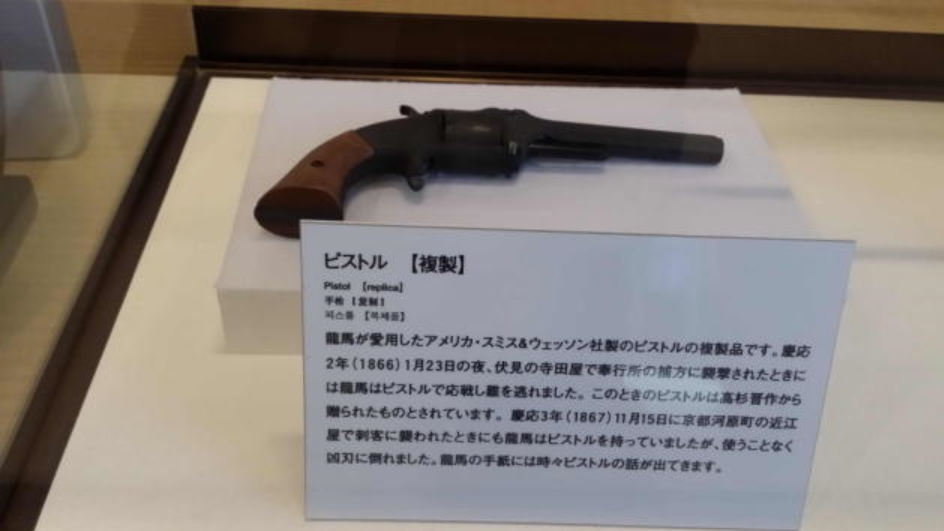

刀・拳銃どちらも複製であるが、北辰一刀流免許皆伝の龍馬愛刀の本物は現在「京都国立博物館」に所蔵保管されている。拳銃は米国・スミス&ウェッソンの6連発で、長州の高杉晋作から譲られたもの。

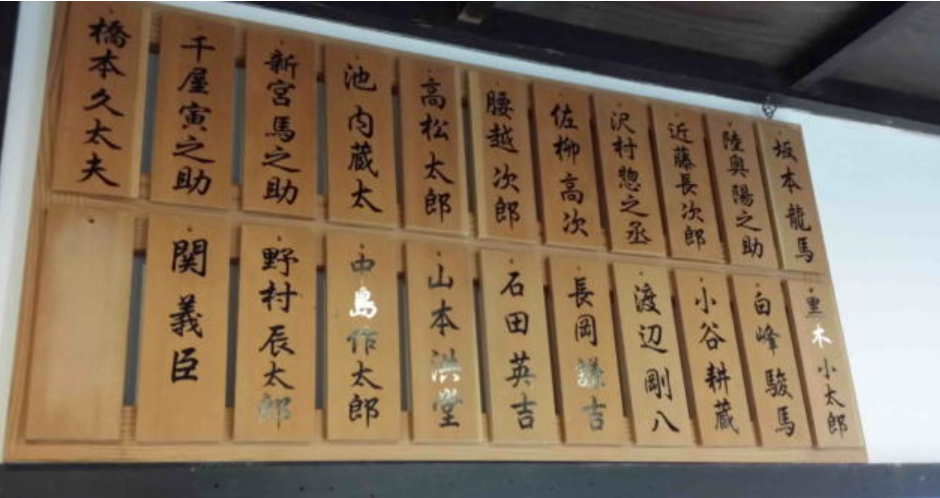

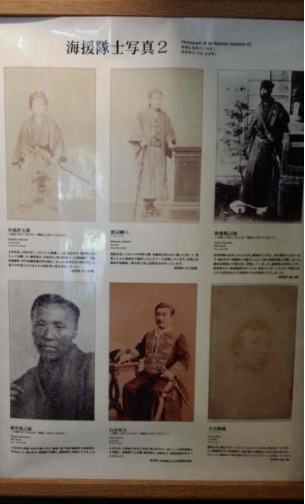

亀山社中隊士名 記念館の資料写真

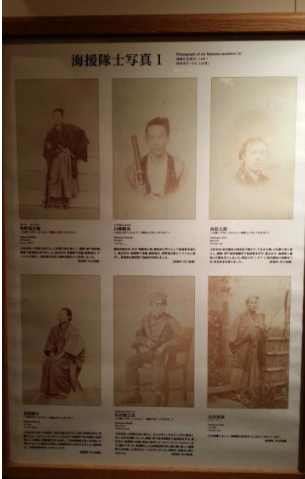

海援隊士写真

亀山社中記念館はこちらから

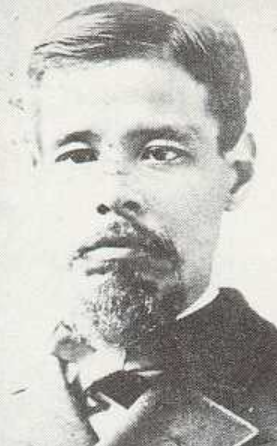

グラバー邸 長崎市南山手町

| 亀山社中設立後間もなく、英国の貿易商トーマスグラバーから新式のミニエール銃4300挺と旧式ゲベール銃3000挺を薩摩藩名義で購入、長州へ米と交換で渡された(この銃が幕府の第二次長州征伐に威力を発揮、幕府軍を破った) 邸内には龍馬が隠れたと言われる1階天井裏の隠し部屋がある。 |

トーマス・グラバー.png)

丸山花月 長崎市円山町

| 思案橋近くにある創業374年の史跡料亭。ここには龍馬や海援隊士、土佐藩・後藤象二郎、長州藩士、薩摩藩士など幕末の多彩な志士が出入りした。酒宴で酔って刀を振り回し、床の間に付けた刀傷が残っている。長崎伝統の卓袱(しっぽく)料理が有名。 |

龍馬の歴史を語る「集古館」

花月公式ホームページはこちら 丸山花月

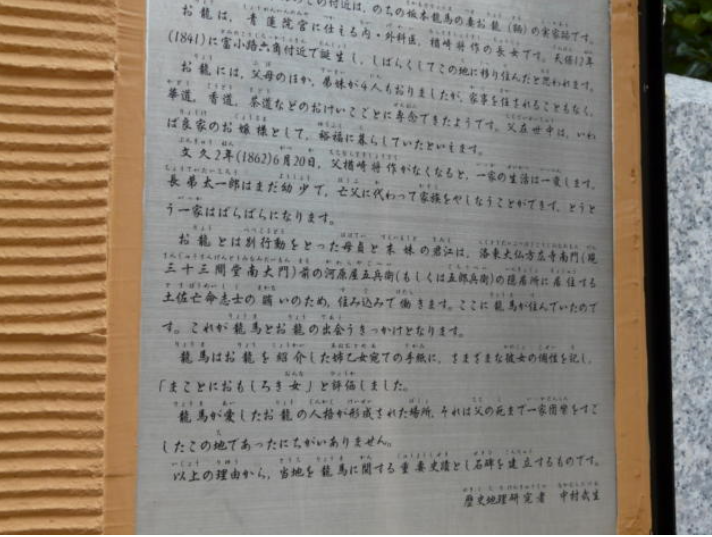

おりょうさんの実家・楢崎家跡中京区柳馬場通三条下ル槌屋町

おりょうさん寓居跡中京区木屋町通三条下ル材木町184都会館

| 実家にほど近い木屋町にある。現在「京都龍馬会」のある場所。 |

特定非営利活動法人「京都龍馬会」HP

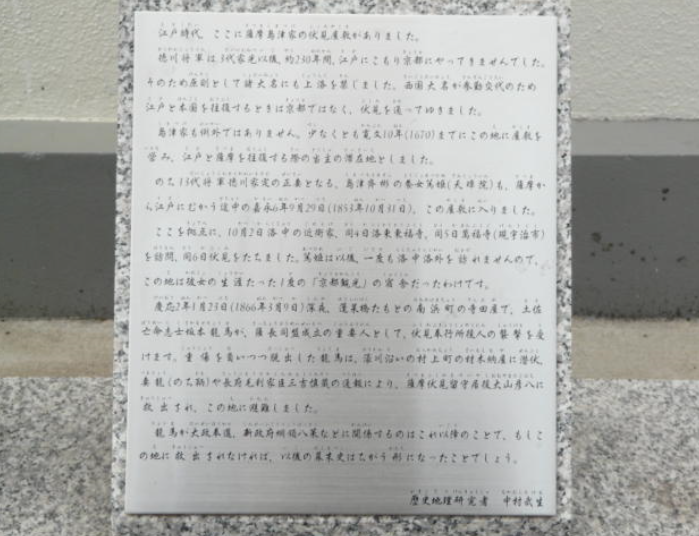

伏見 寺田屋 伏見区南浜町

| 薩摩藩の定宿であったが、龍馬もたびたび投宿する。寺田屋騒動は薩摩藩の内紛で起こった。2階の「梅の間」は龍馬が投宿のたびに利用した部屋。寺田屋は今でも旅館を経営しているため、「梅の間」を指定すれば泊まれる。床の間に写真・刀などが置かれている。投宿中に伏見奉行所・幕府官吏に囲まれたとき、入浴中のおりょうさんが危機を知らせるため駆けあっがた階段に臨場感が迫る。 |

寺田屋 古写真

寺田屋 お登勢

| 寺田屋の女将で、龍馬に理解・協力が厚かった。龍馬・おりょうさんも大変助けられた。 |

| お登勢さんの部屋は1階奥にある。材木小屋は龍馬が幕吏に襲われた時、負傷しながら避難したところ。長州・高杉晋作から譲り受けたS&W6連発ピストル、おりょうさんの通報、槍の名手・三吉慎蔵の助けで負傷しながらも脱出できた。 |

高杉晋作 三吉慎蔵

材木小屋内部 古写真

龍馬結婚式場跡 東山区三条通白川橋五軒町

| 龍馬とおりょうさんの結婚式場跡。元は青蓮院塔頭。元治元年8月ここで西郷隆盛の晩酌で内祝言をあげた。知り合って3ケ月目のスピード結婚だった。 |

伏見薩摩屋敷跡 伏見区東堺町

| 寺田屋から難を逃れた龍馬は、材木小屋からここ伏見薩摩屋敷へと避難した。この後大坂より薩摩へと向かう。ここはかって篤姫が泊まった京都唯一の場所でもある。京都には薩摩藩邸・屋敷が3ケ所あった。 |

| 慶応2年(1866年)3月 32歳 寺田屋事件後大坂から薩摩へ |

薩摩・西郷邸跡 鹿児島市中央町・共研公園内の西郷邸跡

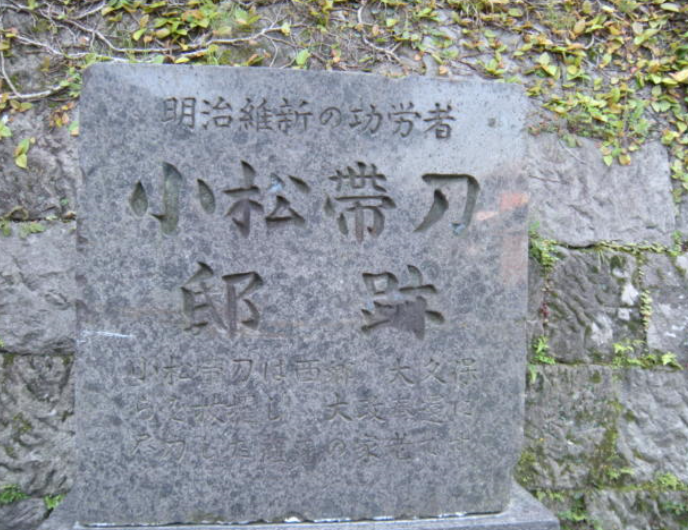

| 龍馬とおりょうさんは結婚式を挙げ、大坂より薩摩藩船・三邦丸にて薩摩へ向かう。西郷吉之助・中岡慎太郎・三吉慎蔵も同乗。薩摩にては「西郷邸」、家老の「小松帯刀邸」に宿泊。この後おりょうさんと霧島へ新婚旅行へ行く。 |

薩摩・小松邸跡 鹿児島市原良町の小松邸跡

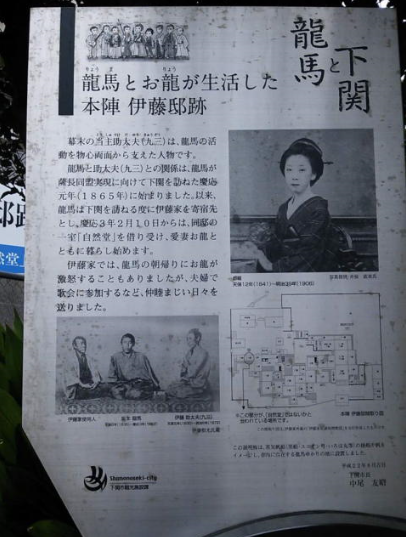

下関 伊藤邸跡 下関市阿弥陀寺町5

| 慶応3年2月から2ケ月間、お龍さんと唯一いっしょに過ごした処。伊藤家は参勤交代時の大名宿となる本陣を務めた旧家。その年11月15日の龍馬暗殺の翌日夜、お龍さんは夢の中で龍馬が血だらけで枕元にしょんぼり立っていたと回顧談で述べている。悲報が届いたのは12月2日。 |

下関・本陣伊藤邸跡 龍馬寄宿先の伊藤邸自然堂

龍馬(中央)と伊藤家・伊藤助太夫(右)

酢屋 旧海援隊本部 中京区河原町三条下ル一筋目

| 活動拠点を長崎亀山社中からここに移った。龍馬寓居跡で海援隊活動の本部でもあった。土佐藩邸、各藩邸とも近く高瀬川横にあり交通アクセスに優れた場所。ここで同士・陸奥陽之助(宗光)らと海援隊を組織した。酢屋嘉兵衛は土佐藩出入りの材木商であり、龍馬の活動に理解・協力があった。酢屋前の通りは「龍馬通り」と呼ばれている。身の危険を感じた龍馬はここ酢屋から近くの近江屋へ移った。龍馬が使っていた道路側の部屋は今ギャラリーとなっている。龍馬が最後に手紙を書いたと云われる机が残っている。 |

酢屋外観

後の陸奥宗光 海援隊隊士名

坂本龍馬と海援隊の志士

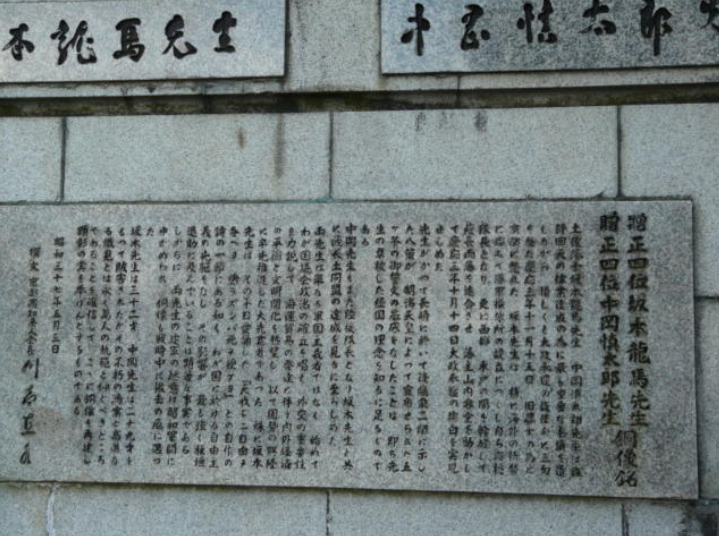

中岡慎太郎邸跡 中京区河原町

| 陸援隊隊長として龍馬とともに活躍した。四条河原町すぐのこの場所は、土佐藩・近江屋とも近いところにあった。 |

近江屋跡 中京区河原町通蛸薬師下ル西側塩屋町

| 河原町通り沿いの四条と三条の間にある。現在寿司店となったこの地が近江屋跡。龍馬と陸援隊隊長・中岡慎太郎が暗殺された元・醤油商跡。 |

| 犯人は新撰組との説もあるが、現在は「見廻組」佐々木只三郎犯人説が一番有力と云われている。龍馬の墓は東山霊山の展望の良い場所で、京都を一望するところにある。暗殺現場の部屋にあった血痕のついた「書画貼交屏風(ねこの屏風)」と「寒椿掛け軸」は現在、京都国立博物館に保存されている。 |

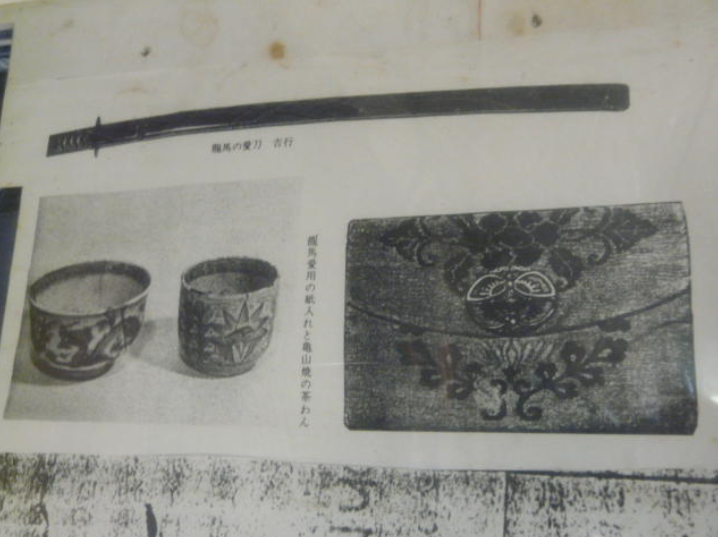

龍馬愛用の遺品

| 暗殺事件後、近江屋にて保管されていたもの。龍馬の愛刀「陸奥守吉行」と「紙入れ(財布)」「長崎・亀山焼きの茶碗」 いずれも現在は京都国立博物館に保存されている。 |

見廻組「佐々木只三郎」寓居跡

| 龍馬暗殺の実行犯リーダーといわれる佐々木の寓居跡・松林寺。佐々木は「今井信郎」「桂早之助」ら7人とともに近江屋を襲撃したと伝えられている。 |

松林寺 佐々木只三郎

今井信郎

円山公園の龍馬像

| 円山公園一番奥に京都市内を望むように建てられている。中岡慎太郎とともに天下を望むように |

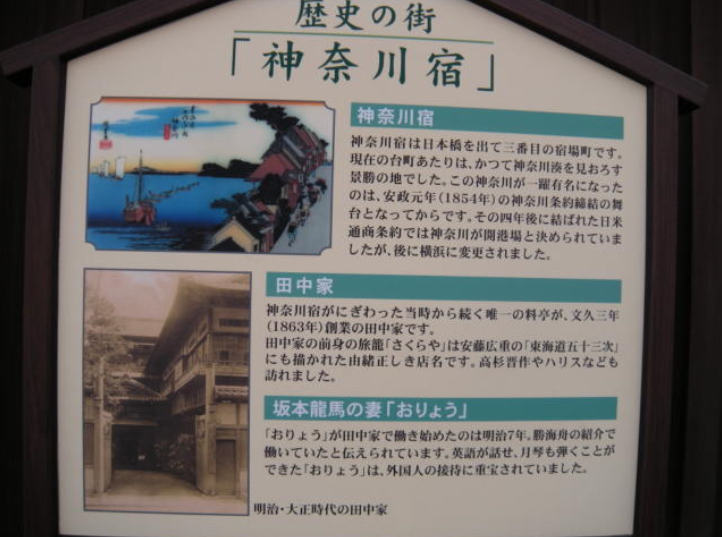

その後のおりょうさん

| 横浜市神奈川区台町・京急「神奈川駅」近くの老舗料亭「田中家」。おりょうさんは、龍馬暗殺当時にいた長州下関・伊藤家から坂本家のある土佐へ行き、その後ここ横浜に移った。勝海舟の紹介で明治7年からここで仲居さんとして働いた。おりょうさんは英語もできる人気の仲居さんだった。田中家内には当時のおりょうさんの写真もある。中央がおりょうさん。 |

田中家

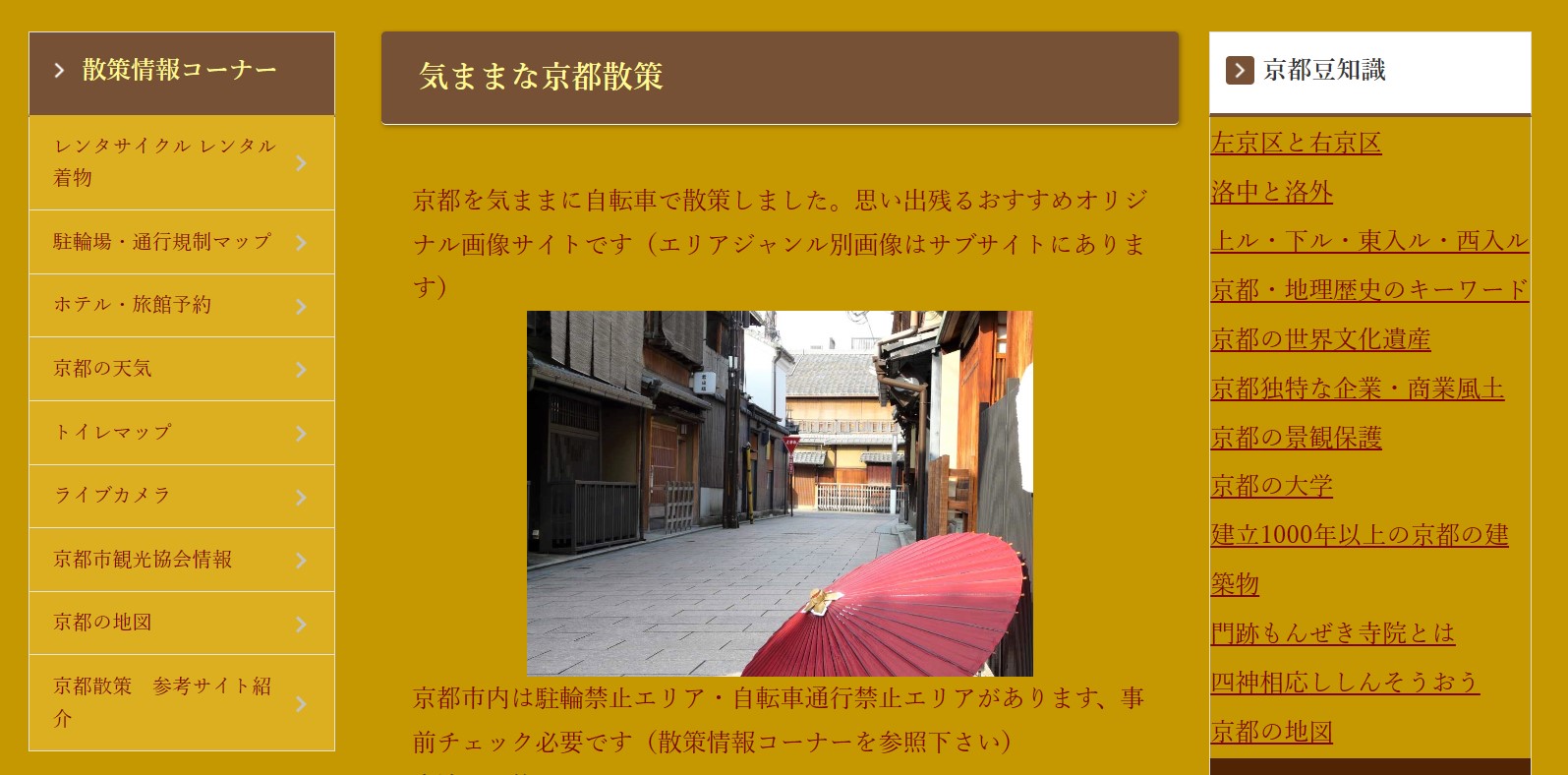

参考・京都の地図 ホテル予約

拡大縮小、ドラッグ移動にて目的地を検索して下さい

>

二条城・二の丸御殿

二条城・二の丸御殿

新撰組屯所跡・八木邸

新撰組屯所跡・八木邸

島原・角屋

島原・角屋